COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

会社設立にかかる費用は?必須費用から節約方法まで徹底解説

投稿日:2024.10.30

更新日:2024.10.30

経営

会社設立を検討している人は、どのくらいの費用が掛かるのかに関心があるでしょう。必須費用からオプション費用、各ステップで発生する費用など、正確に把握しておかないといけません。そこで今回は、会社設立時に発生する費用を詳しく解説します。合わせて、その費用の節約方法や助成金や融資などについて紹介するので、ぜひ参考にしていただき、会社設立をスムーズに進めてください。

本記事は各分野のプロフェッショナルが在籍する団体が執筆を担当しています。そのため、内容は確かなものですから、安心してお読みください。

▼ この記事の内容

会社設立にかかる費用の内訳

画像引用元:写真AC

最初に、会社設立にかかる費用の内訳を確認しておきましょう。

登記費用の内訳

会社設立に当たって、登記という作業をすることになります。設立登記とは、会社に関する重要情報を法務局に登録することです。

この設立登記に伴って発生する費用が登録免許税です。登録免許税の額は以下のようになっています。

| 株式会社の設立登記時 | 資本金の7/1000 (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |

| 合名会社または合資会社の設立登記時 | 申請件数1件につき6万円 |

| 合同会社設立登記時 | 資本金の7/1000 (6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円) |

次に、定款認証手数料というものが発生します。

まず紙で定款を作成する場合は、収入印紙代が4万円。電子定款の場合は印紙代は不要です。

続いて、定款認証費用と謄本手数料を支払う必要があります。認証費用は公証役場に支払い、金額は資本金の額に応じて3~5万円です。謄本手数料は定款1枚当たり250円となっています。

その他の初期費用

会社設立では、登記以外の費用もかかります。

オフィスを借りるのなら、初期費用や家賃、オフィス内の家具購入費やレンタル費、備品代、通信機器の準備代、銀行口座開設費用など、様々な費用がかかるものです。

会社設立前から、どのような費用がかかりそうかしっかり計算しておく必要があります。

会社設立の流れとその各ステップで発生する費用

画像引用元:写真AC

今度は、会社設立の流れを解説しながら、その各ステップで発生する費用を確認してみましょう。

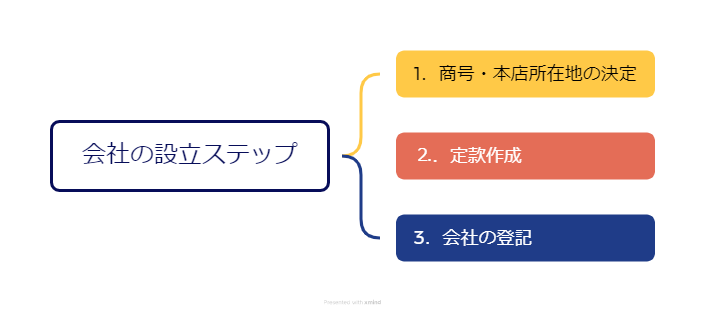

会社設立のステップ

会社設立の大まかなステップは以下のようになります。

1.商号・本店所在地の決定

会社設立をする場合は、基本情報をまず定めます。その中に、商号と本店所在地の決定が含まれます。

商号とは会社名のことですが、決め方のルールがあるので、そのルールの範囲内で定めます。

本店所在地は会社の本拠地となる住所のこと。オフィスビルでなくても、自宅やマンションの一室、バーチャルオフィスなどを活用することもできます。

そのほか、会社設立時には次のような項目も決めます。

- 会社形態

- 事業目的

- 資本金

- 会社設立日

- 会計年度

- 役員や株主の構成など

⒉ 定款作成

定款とは、一言で言うと会社のルールブックです。会社の基本情報や規則を記載する書類です。

定款に記載する内容については、基準が定められています。絶対的記載事項と相対的記載事項と任意的記載事項です。それぞれの内容は本記事の主題ではないので省きますが、以下のサイトで確認してみてください。

⇒会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説

3.会社の登記

最後に会社の登記をして、会社設立に至ります。

会社の登記では、必要書類を準備して、法務局で申請をします。

各ステップでの費用一覧

会社設立までのステップを確認しましたが、そのステップごとにどんな費用がかかるのか一覧にまとめてみましょう。

| 商号・本店所在地の決定 | 商号を決めるのに費用は発生しない 本店については借りる場合に、賃貸料などが発生する |

| 定款作成 | 自分で作成する場合は無料 司法書士に作成を依頼する場合は報酬を支払う |

| 会社の登記 | 登録免許税 定款印紙代 定款認証手数料 謄本手数料 |

会社設立費用を節約する方法【個人でできる手続きとコスト比較】

画像引用元:写真AC

会社設立時に様々な費用が発生しますが、できれば少しでも節約したいというのが本音でしょう。そこで、どのような節約方法があるのか考えてみます。

自分で手続きするvs専門家に依頼する場合の費用比較

会社設立手続きを自分でする人もいるでしょうし、専門家に依頼する人もいるでしょう。それぞれの場合の費用がどうなるか、比較してみましょう。

会社設立を自分で行う場合は、外注費用はかからず、発生するのは各種手続き費用と初期費用だけになります。

手続き費用の目安は、株式会社で18~24万円くらい、合同会社で6~11万円程度です。初期費用は会社設立の状況により変わるので、一概には言えません。

会社設立手続きを専門家に依頼した場合の報酬目安は5~20万円くらいです。各種手続きに必要な費用に上乗せする形になります。

各ケースのメリット・デメリット

会社設立を自分で行う場合と専門家に依頼する場合のメリット・デメリットを比較してみましょう。

| メリット | デメリット | |

| 自分で行う場合 | 外注費用が必要なくなる 会社設立までの流れを学べる 会社法や税金に詳しくなれる | 慣れない作業で時間もかかり、苦労する ミスが発生することがある 設立作業に時間がかかると、本業に集中がしにくくなる |

| 専門家に依頼する場合 | 確実な作業をしてもらえて、ミスも生じにくい 会社設立以外の本業に専念しやすくなる | 外注費用が発生する どの専門家に依頼するか探すのが大変 |

司法書士や行政書士に依頼した場合の費用

司法書士と行政書士のいずれにも会社設立の手続きを依頼はできるのですが、依頼できる内容が異なります。その内容と依頼する場合の費用目安をまとめてみましょう。

| 司法書士に依頼する場合 | 行政書士に依頼する場合 | |

| 依頼できる内容 | 登記申請に係る書類の作成及び提出代行 会社設立に必要な定款の作成 公証人による認証等の手続き代行 | 会社設立に必要な定款の作成 公証人による認証等の手続き代行 |

| 報酬目安 | 5~20万円程度 | 10~15万円程度 |

オンラインサービスを使った設立手続きの簡略化とコスト削減

現在では、オンラインサービスを使って、会社設立の手続きをできるようにもなっています。

オンラインサービスを使えば、添付書類の提出手続きが大幅に簡略化されます。何よりもインターネット上で完結するサービスなので、法務局まで行く必要がありません。

登記までも早く、申請から原則24時間以内に完了します。申請状況もすぐに確認可能です。

オンラインサービスを利用して、定款を作成する場合は、印紙代は不要になります。電子署名用のソフトを新しく購入する費用として、3~4万円はかかりますが、専門家に依頼する費用よりは安く、コスト削減に繋がるでしょう。

会社設立時に使える助成金・融資【初期費用を抑えるためのサポート】

画像引用元:写真AC

会社設立時の初期費用が高くなるようでは心配だなと思っている方もいるでしょう。それなら、利用できる助成金や融資制度がないか探してみることができます。そのような制度と利用方法を紹介しましょう。

新規事業向けの助成金・融資制度

新規事業を興す際に活用できる助成金は様々です。できるだけ掲載してみましょう。

| 助成金の種類 | 特徴 |

| 地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型) | 中小機構と都道府県、金融機関等が資金を拠出 ファンドを作り、その運用益で中小企業を支援する 創業や販路開拓などに取り組む企業を応援 |

| 事業承継・引継ぎ補助金 | 経営革新枠には、「創業支援類型」「経営者交代類型」「M&A類型」がある 経営革新に伴う次のような費用を応援 ・設備投資 ・人件費 ・販路開拓費 ・事務所や店舗の改装工事費用など 上限は600万円 費用の2/3、もしくは1/2まで補助 |

| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者が持続的な販路拡大を目指す際の効率化を支援 通常枠は上限50万円、補助率2/3まで 2024年度特別枠は上限200万円 特別枠の創業枠では、上限が200万円、補助率2/3まで |

| IT導入補助金 | 中小企業や小規模事業者が生産性向上のためにITツールを導入するのを支援 次のような種類がある ・通常枠 ・インボイス枠 インボイス対応類型 ・インボイス枠 電子取引類型 ・セキュリティ対策推進枠 ・複数社連携IT導入枠 |

| キャリアアップ助成金 | 厚生労働省が提供 従業員の正社員化や処遇改善を支援 正社員化コースは会社設立から経営が円滑に進むようになった段階で活用できる |

続いて、会社設立時に利用できる融資制度をご紹介しましょう。

会社設立時はまだ実績がないので、金融機関からの融資は受けにくいものです。そこで活用したいのが公庫融資か制度融資です。

公庫融資というのは、日本政策金融公庫が実施している融資制度です。公庫融資なら、金融機関の融資と違って、会社設立時でも審査に通りやすいのがメリット。無担保・無保証人でも融資審査に通る場合もあります。金利も低いですから、後々の返済負担も軽くなります。

ただ、公庫融資の審査通過率は50%程度。条件がいい融資制度ではありますが、審査に通らなければ利用できません。

審査に通るまでの期間は2週間程度ですが、状況によってはさらに日にちが伸びます。

制度融資は都道府県や市区町村の自治体が用意している融資制度です。自治体が主な母体で、信用保証協会と金融機関が連携しながら融資を実行します。

制度融資には創業向けの制度もあります。制度融資は低金利です。会社設立時に低金利の融資を金融機関からは受けられないでしょうが、制度融資なら可能です。長期に借り入れもしやすく、設備資金で最長15年というケースもあります。

審査のハードルが低いのもメリットです。会社設立時で実績がまだなくても、将来性があれば融資してくれる場合もあります。

融資実行まで時間がかかりやすいのは制度融資のデメリットです。相談してから。3ヶ月前後しないと、融資が行われないことがあります。

助成金の申込み方法や申込み条件はそれぞれ違うので、ここでは紹介しきれません。各助成金のホームページでご確認ください。

ここでは、公庫融資と制度融資の申込み方法と条件のみ説明します。

▼公庫融資の申込み方法と申込み条件

公庫融資の申込み方法は電話、窓口訪問、インターネット申込みです。

申込みの流れは以下のようになります。

- 借入申込書、あるいは「インターネット申込はこちら」に必要事項を記入して、提出する

- 必要書類を確認・準備し、提出、あるいはアップロードする

- 内容確認が行われて、申込完了

公庫融資の申込み条件は以下の通りです。

- 新たに事業を始める人、もしくは事業開始後税務申告を2期終えていない人

- 新たに事業を始める人、もしくは事業開始後税務申告を1期終えていない人は、創業時において創業資金総額の1/10以上の自己資金を準備できる人

▼制度融資の申込み方法と申込み条件

まず申込み方法からです。

- 地方自治体に申し込む

- 地方自治体から交付されたあっせん書を受け取る

- 金融機関へ融資を申し込む

- 金融機関経由で信用保証協会に保証を申し込む

- 信用保証協会で保証審査が行われる

制度融資に申し込むには、何段階かのプロセスが必要です。

申込み条件は以下の通りです。ここでは、東京都の「中小企業制度融資『創業』」を例に挙げてみます。

「都内に事業所(個人事業者は事業所又は住所)があり、東京信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者で以下3点のいずれかに該当する方

1.現在事業を営んでいない個人で、創業しようとする具体的な計画を有している

2.創業した日から5年未満である中小企業者等

3.分社化しようとする会社又は分社化により設立された日から5年未満の会社

※創業支援特例あり」

引用元:東京都創業NET

銀行融資や政府系金融機関の融資プランを活用する方法

会社設立時は実績がまだないので、銀行融資は受けにくいのが実情です。

政府系金融機関にはいくつか種類がありますが、会社設立時に利用できるのは日本政策金融公庫の公庫融資だけです。

専門家に依頼した場合の費用とメリット【税理士・司法書士との提携】

画像引用元:写真AC

専門家に会社設立を依頼した場合の費用とメリットについてはすでに説明してありますが、改めて考えてみましょう。

会社設立における専門家の役割

司法書士なら、会社設立時の書類作成や登記申請代行、認証手続きなどができます。行政書士は登記代行以外の手続きが可能です。

会社設立時にはいろいろな難しい問題に直面することがあるので、その場合は専門家に手続きを依頼した方がいいでしょう。

費用相場と相談時に確認しておくべきポイント

司法書士に会社設立手続きを依頼する費用相場は5~20万円程度、行政書士は10~15万円程度です。

相談時に確認すべきことは次のような点です。

- 相談料の確認

- 実績の確認

- 報酬の確認

- 依頼できる手続きの確認

- 話しやすいか確認

まとめ

今回は、会社設立時にかかる費用について考えてみました。

会社設立時には様々な費用がかかりますから、自分でもしっかり確認しておく必要があります。そのうえで、その費用を節約すべく、助成金や融資を最大限活用してみましょう。

また、必要に応じて専門家と賢い連携を行えば、手続きもスムーズに進むでしょう。