COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

インボイスに10月以降に登録する場合・登録申請書の書き方は?

投稿日:2024.01.25

更新日:2024.01.25

税務経理

インボイス制度が2023年10月1日からスタートしました。インボイスに登録する人は2023年9月30日までに申請することになっていたのですが、何らかの事情で間に合わなかった人もいるでしょう。

その場合は、2023年10月1日以降に申請することになりますが、可能でしょうか。可能だとすると、どのように登録申請書を書けばいいでしょうか。今回は、この辺の事情について説明します。

この記事は、各分野のプロフェッショナルが在籍する団体が国税庁のホームページなどを参考にしながら執筆いたしました.

▼ この記事の内容

インボイス制度が2023年10月から開始

インボイス制度が2023年10月1日から開始されました。

以前は、区分記載請求書等保存方式が利用されていたのですが、2023年10月1日からはインボイス制度に変わりました。両者の違いを表にまとめてみましょう。

| 区分記載請求書等保存方式 | インボイス制度 | |

| 登録制度 | 事業者登録制度なし | 事業者登録制度あり |

| 免税事業者等からの 課税仕入 | 仕入税額控除の対象となる | 仕入税額控除の対象とならない (6年間の経過措置あり) |

| 売り手の請求書等の 交付義務 | 交付義務なし | 交付義務あり (免除特例あり) |

| 免税事業者等の交付 | 交付可 | 適格請求書発行事業者以外は交付不可 |

インボイス制度により、買い手が消費税の仕入税額控除を受ける際に売り手からインボイス(適格請求書)を交付してもらう必要があります。インボイスの交付があり、売り手と買い手の両者でインボイスを保存しておくと、買手は仕入税額控除を受けられます。

消費税の仕入税額控除とは、消費税の二重課税を防ぐ制度です。買い手が消費税を納税する際に、売却時の消費税から仕入時の消費税を差し引くことができます。

もし差し引かないと、仕入れ先と買い手が仕入時に二重に消費税を納めることになってしまいます。それを防ぐ制度が仕入税額控除です。

買い手にとっても消費税納税負担を抑えられる制度なので、ぜひとも利用したいところですが、売り手からインボイスの交付をしてもらわないといけないのです。

インボイスを交付するためには登録が必要

売り手が買い手にインボイスを交付することで、買い手は消費税の仕入税額控除を利用できるようになります。

では、売り手はどのようにインボイスを交付するのかというと、まず納税地を所轄する税務署長に登録申請を行う必要があります。申請後、税務署で審査があり、審査に通ると適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録され、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載されている)が送付されてきます。

この登録番号などを元に、インボイスを交付できるようになるのです。

2023年9月30日までに登録申請することになっていた

2023年10月1日から始まるインボイス制度に対応するためには、2023年9月30日までに登録申請することになっていました。ただ、実際には審査期間などがあるので、それよりも早く申請する必要がありました。

しかし、現実には2023年9月30日までに登録申請できていない人も多いです。その場合は、2023年10月1日以降でも申請ができます。期限はありません。

10月以降に申請する場合は、課税事業者は原則として登録を受けた日から、免税事業者は登録申請の際に登録希望日(申請書提出日から15日目以降)を記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録通知時期の目安について

適格請求書発行事業者になると、はじめてインボイスの交付ができるようになるのですが、登録申請から登録通知まで少し待つことになります。その目安を国税庁が発表しています。

引用元:国税庁|適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について

これは2023年12月28日の申請・登録状況を元に推測した数値ですが、今後変化する可能性もあります。

いずれにしろ、登録申請してからも少し期間が空くことになり、すぐには登録通知は来ません。そのため、売り手は買い手にインボイスを交付できない期間が生じ、その間は買い手は消費税の仕入税額控除を受けられません。

2023年10月1日以降に適格請求書発行事業者の登録申請を行う場合も、できるだけ早く行うことが望ましいです。

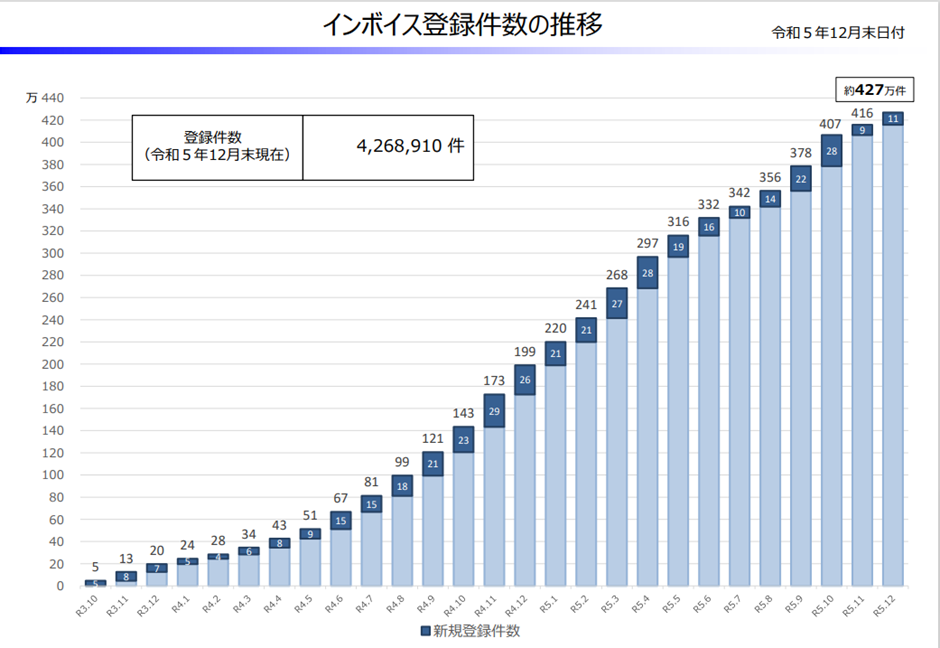

インボイス登録件数の推移

これまでにインボイスに登録した人の推移を見てみましょう。

引用元:国税庁|適格請求書発行事業者の登録通知時期の目安について

インボイス制度の登録申請書について

2023年10月以降でも、インボイスの登録をして、適格請求書発行事業者になれますが、登録申請の際に必要になる登録申請書について説明しておきましょう。

登録申請書はどこでもらえる?

インボイスの登録申請書は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。以下にリンクを掲載しましょう。

e-Taxソフトによる電子申請もできます。こちらは以下のサイトを参照してください。

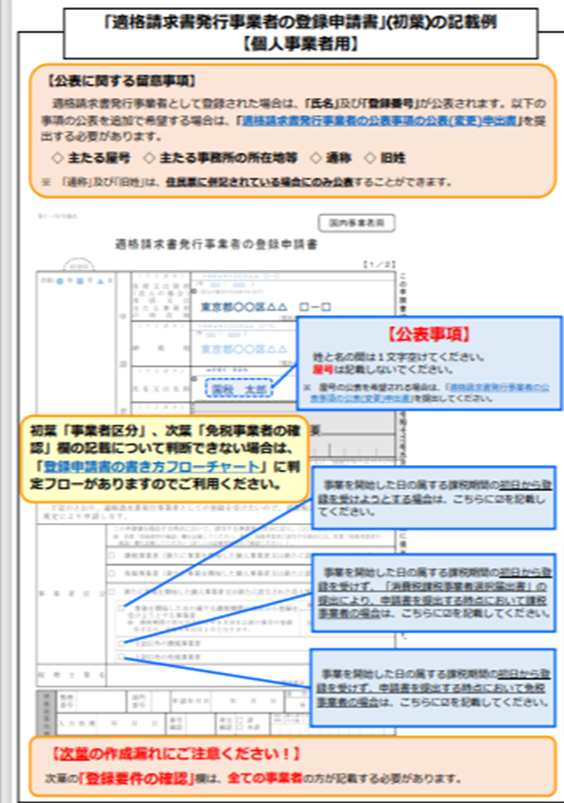

インボイス登録申請書の書き方

インボイス登録申請書の書き方を説明します。国税庁が書き方の例を公表しているので、それに従ってみましょう。

▼個人事業主用

引用元:国税庁|「適格請求書発行事業者の登録申請書」(初葉)の記載例

「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」

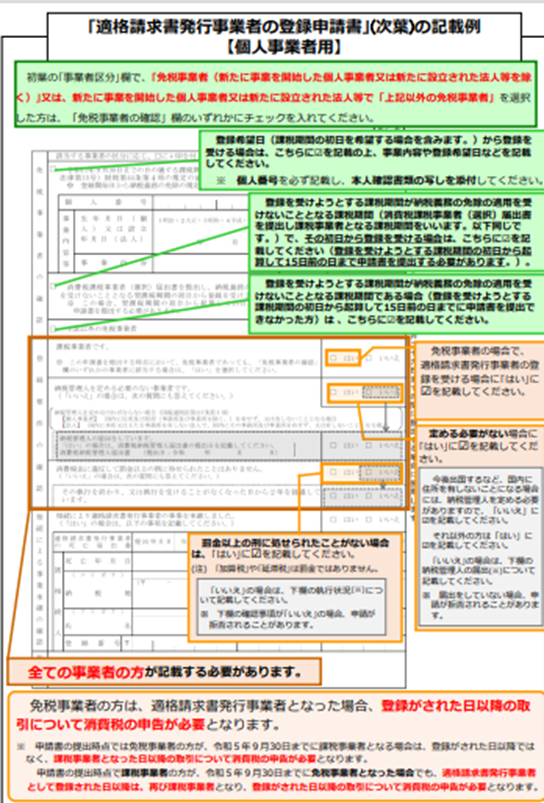

引用元:国税庁|「適格請求書発行事業者の登録申請書」(次葉)の記載例

まず、初葉の方をチェックしてみましょう。初葉の方に記載した内容は登録済みの事業者として公表されます。氏名、登録番号などの情報です。

個人事業主の場合、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出することで追加公表できる情報もあります。

- 主たる屋号

- 主たる事務所の所在地

- 通称※

- 旧姓※

※通称と旧姓は住民票に併記されている場合にのみ公表できます。

個人事業主用のインボイス申請書初葉に記載する項目を上から順番に見ていきましょう。

- 申請者の住所または居所

- 納税地

- 氏名または名称(姓と名の間は1文字空ける。屋号は記載しない)

- 法人に関する項目は記載不要

- 事業者区分(課税事業者か免税事業者科のいずれかにチェックマークを入れ、「新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立された法人等」にも必要に応じてチェックマークを入れる)

- 税理士署名:税理士が代理で登録申請書を作成する場合に氏名を記載する

次は次葉に記載する項目です。

初葉の「事業者区分」欄で、「免税事業者(新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立された法人等を除く)」又は、新たに事業を開始した個人事業者又は新たに設立された法人等で「上記以外の免税事業者」を選択した方は、「免税事業者の確認」欄のいずれかにチェックを入れてください。

- 免税事業者の確認

- 個人番号(マイナンバーを記載)

- 生年月日(個人事業主の場合)

- 事業内容

- 事業年度や資本金の項目は記載しなくて大丈夫

- 消費税課税事業者(選択)届出書を提出し、納税義務の免除の規定の適用 を受けないこととなる翌課税期間の初日から登録を受けようとする事業者は、課税期間の初日を記載する

- 登録要件の確認(課税事業者かの確認、納税管理人を定める必要がないかどうかの確認、消費税に関する刑を受けたことがあるかどうかの確認)

登録要件の確認はすべての事業者が記載しなければいけません。

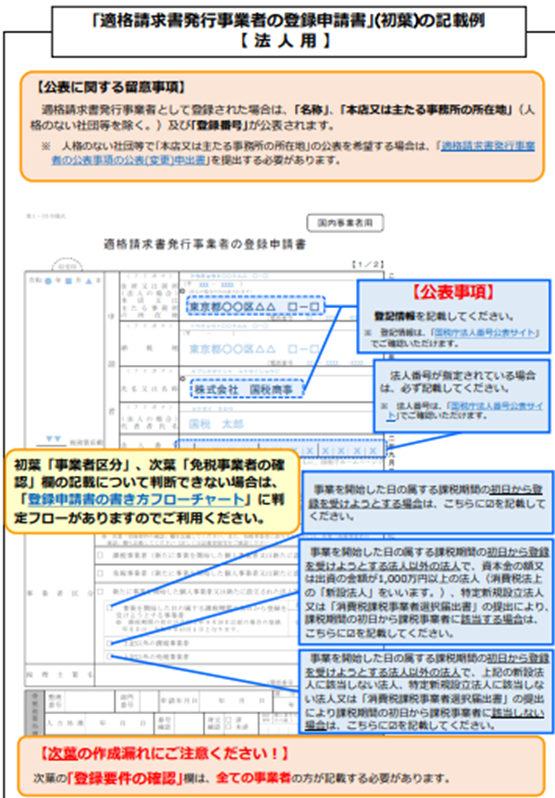

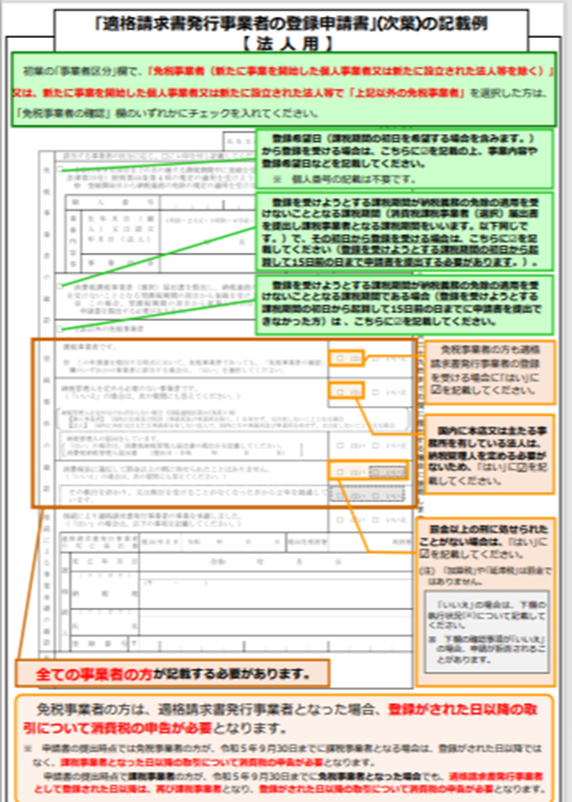

▼法人

続いて、法人の場合のインボイス登録申請書の書き方を解説します。

引用元:「適格請求書発行事業者の登録申請書」(初葉)の記載例

引用元:「適格請求書発行事業者の登録申請書」(次葉)の記載例

個人事業主用と同じ項目は省略し、法人用のみの記載方法を確認してみましょう。

法人の場合は、本店または主たる事務所の所在地を記載します。氏名又は名称には法人名を記載してください。法人の代表者氏名も記載します。

あとは、法人番号を書きます。法人の登記情報や法人番号は「国税庁法人番号公表サイト」で確認可能です。

個人番号の欄は法人は記載する必要はありません。

生年月日又は設立年月日には、法人の設立年月日を記載します。

右欄には、事業年度と資本金を記載しましょう。

そのほかの項目は個人事業主用インボイス登録申請書と書き方は同じです。

インボイス登録申請書の提出方法

インボイス登録申請書の提出方法を確認しておきましょう。

▼郵送で提出する場合

郵送でインボイス登録申請書を提出する場合は、インボイス登録センター宛に送付します。

各局のインボイス登録センターの名称、所在地、管轄地域は以下のようになっています。

| 各局(所) | 管轄地域 |

| 札幌国税局インボイス登録センター | 北海道 |

| 仙台国税局インボイス登録センター | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |

| 関東信越国税局インボイス登録センター | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県 |

| 東京国税局インボイス登録センター | 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 |

| 金沢国税局インボイス登録センター | 富山県 石川県 福井県 |

| 名古屋国税局インボイス登録センター | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |

| 大阪国税局インボイス登録センター | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |

| 広島国税局インボイス登録センター | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |

| 高松国税局インボイス登録センター | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |

| 福岡国税局インボイス登録センター | 福岡県 佐賀県 長崎県 |

| 熊本国税局インボイス登録センター | 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |

| 沖縄国税事務所インボイス登録センター | 沖縄県 |

引用元:国税庁|郵送による提出先、登録番号の確認等の問合せ先のご案内

インボイス登録センターでは、登録通知を受けた後の登録番号の確認、申請書の処理状況等の確認(登録通知時期の目安を超えている場合)などができます。

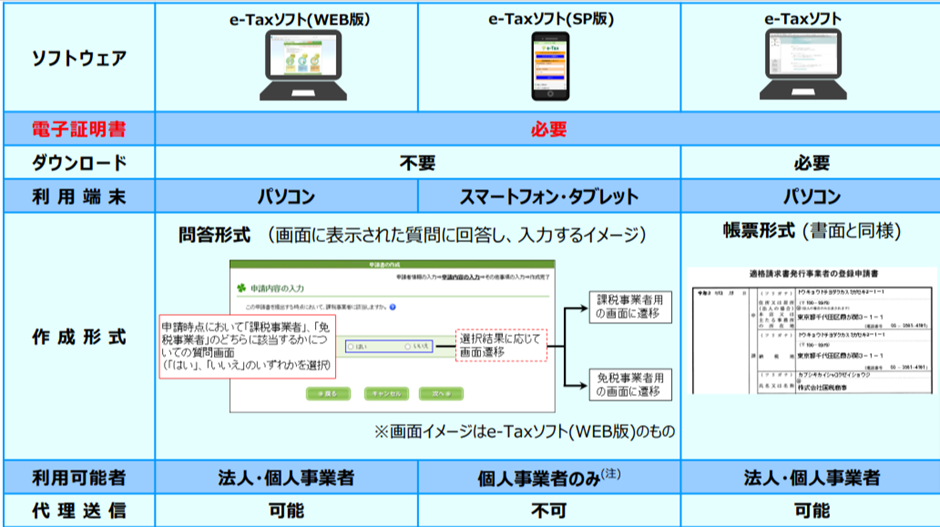

▼e-Taxで提出する場合

インボイス登録申請書をe-Taxで提出する場合は、いくつかの方法があります。WEB版やスマートフォンなどのSP版の利用、ソフトのダウンロードの3種類です。それぞれの利用方法を見てみましょう。

引用元:国税庁|< イ ン ボ イ ス制 度 >登録申請手続は、e-Taxをご利用ください!!

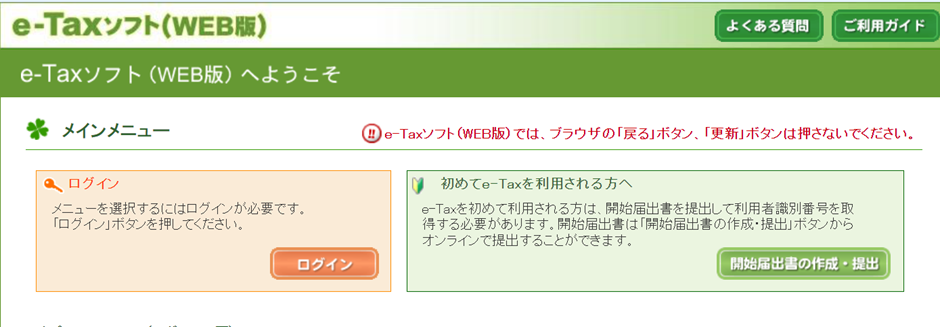

まず、WEB版e-Taxによるインボイス等登録申請書の提出方法です。以下から利用します。

引用元:e-Taxソフト(WEB版)

- ブラウザに拡張機能「e-Tax AP」を追加する

- 「マイナンバーカード」または「利用者識別番号」でログインする

- 画面に示された質問に回答し、申請書を作成する

- 電子署名を付与するためにマイナンバーカード等の媒体を選択し、処理が済むと、送信できる状態になる

- 送信が完了したら、申請完了

- 登録通知データを受け取る

WEB版e-Taxソフトを初めて利用する場合は、開始届出書を提出して利用者識別番号を取得する必要があります。「開始届出書の作成・提出」ボタンから、オンラインで提出してください。

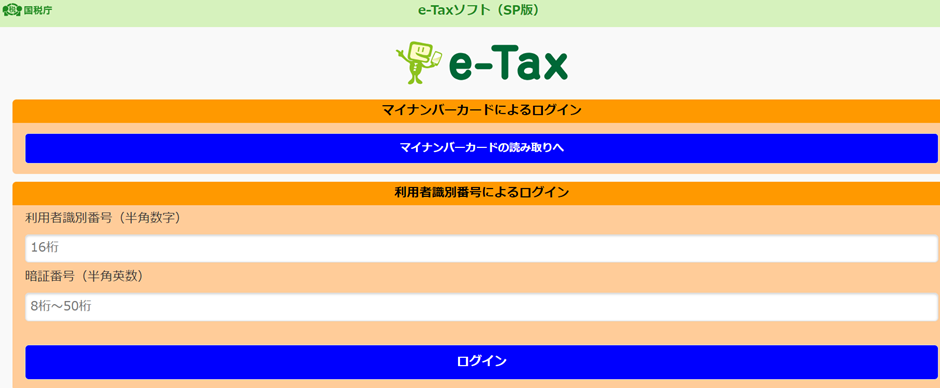

次は、SP版e-Taxでインボイス登録申請書を提出する方法です。以下から利用します。

引用元:e-Taxソフト(SP版)

利用手順は以下のようになります。

- マイナンバーカードの読み取り設定などをする

- 画面に示された質問に回答し、申請書を作成する

- 電子署名を付与するためにマイナンバーカード等の媒体を選択し、処理が済むと、送信できる状態になる

- 送信が完了したら、申請完了

▼e-Taxソフトで提出する場合

e-Taxソフトはパソコンにダウンロードして使います.

ダウンロード版のe-Taxソフトによるインボイス登録申請の方法については国税庁のホームページに載っていませんが、ダウンロードのポイントなどをお伝えしておきましょう.

まず、以下のサイトを参考にダウンロードします.

次に、定期的なバージョンアップが行われるので、必ず最新版を追加ダウンロードしてください。

登録申請書の作成方式は帳票形式になっています。WEB版やSP版では、問答形式になっていましたが、作成方式が違います.

まとめ

今回は、2023年10月1日以降のインボイスの登録方法などを紹介しました。

インボイス制度が始まったのは2023年10月1日。それ以前に登録申請をするのが望ましいですが、以降でも手続きは可能です。

その際は、この記事で紹介した登録申請書の書き方を参考にして、作成・提出をしてください。後日登録通知書が送られてきて、インボイスを交付できるようになるでしょう。