COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

インボイス制度が始まるのに合わせて電気料金が上がる!?なぜ?各電力会社の対応は?

投稿日:2024.02.19

更新日:2024.02.19

税務経理

2023年10月1日から始まったインボイス制度。すでに登録をして、インボイス(適格請求書)を発行できる体制になっている方もいるでしょう。

それはそれぞれの事業者の問題になりますが。実は全ての人に関わる問題があります。インボイス制度の開始とともに電気料金が上がるのです。今回は、どうしてなのか、いくら上がるのかなどを解説しましょう。

この記事は各分野のプロフェッショナルが在籍する団体が執筆しているので、安心してお読みください。

▼ この記事の内容

インボイス制度の概要

インボイス制度による電気料金の値上げについて説明する前に、インボイス制度の概要を簡単に説明しておきましょう。

インボイスが発行されると、買い手は消費税の仕入税額控除を利用できる

売り手がインボイス(適格請求書)を発行し、買い手が受け取ると、消費税の仕入税額控除を利用できるようになります。

仕入税額控除とは消費税の二重課税を防ぐ制度です。仕入税額控除がないと、買い手は仕入時と売上時の2回消費税を納税することになり、二重の負担になります。これでは大損になるでしょう。二重課税自体、納得のいかないものです。

そこで、消費税の仕入税額控除という制度があり、買い手は売上時の消費税から仕入時の消費税を差し引いて納税できるようになっています。

しかし、仕入税額控除の利用にあたっては、売り手からインボイスが発行されないといけないのです。インボイスなしでは、買い手は仕入税額控除を利用できません。

インボイスを発行できる事業者

インボイスを発行できる事業者のことを適格請求書発行事業者といいますが、税務署に登録申請をすると、資格が得られます。

ただし、適格請求書発行事業者になる前に、消費税の納税義務がある課税事業者になっておく必要があります。

インボイス制度導入で電気料金が値上がり!

インボイス制度導入で電気料金が値上がりします。

しかし、インボイス制度は各事業者の問題であり、電気料金とどう関わってくるのかわからないという人も多いでしょう。そこで、ここではインボイス制度により電気料金が値上がりする仕組みを解説しましょう。

値上げの理由

なぜインボイス制度の導入で電気料金が値上げになるのか疑問に思っている人もいるでしょうから、理由を説明しましょう。

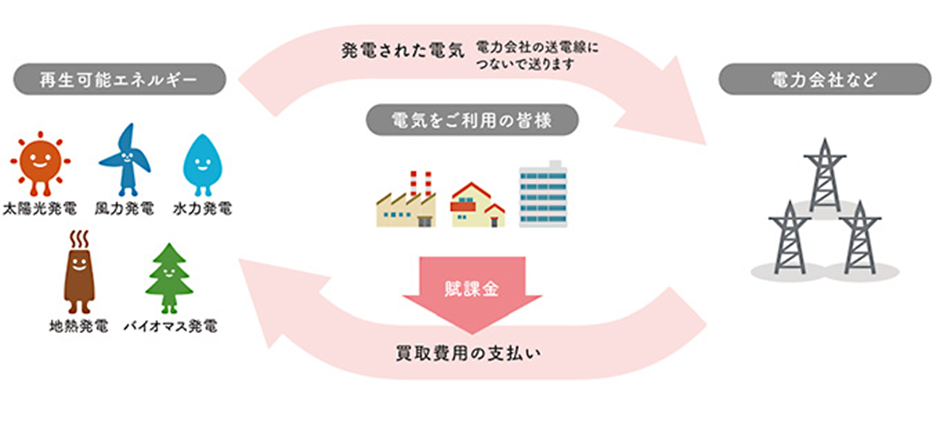

まずFIT制度というものを理解しておく必要があります。FIT制度は正式名称を「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」といい、電力会社が再生可能エネルギーで発電した電気を一定期間一定価格で買い取ることを国が義務付ける制度です。義務ですから、電力会社は必ず買い取ることになります。

画像引用元:資源エネルギー庁|固定価格買取制度とは

ところが、再生可能エネルギーで発電している個人や事業者の中には、免税事業者のままでインボイスに登録していない人がいます。そのような個人や事業者はインボイスの発行ができません。

そうなると、電力会社はインボイスの交付を受けられず、消費税の仕入税額控除を利用できないことになります。仕入税額控除を利用できなければ、消費税を二重に納税することになります。

つまり、電力会社の納税負担が大きくなり、出費が増えるということです。出費が増えれば、電気料金に転嫁せざるを得なくなって、電気料金が上がることになります。

値上げの時期と幅

インボイス制度により電気料金が値上がりするとなると、いつからで、どのくらい値上がりするのかが気になるでしょう。

時期についても2024年の春以降だと予想されています。2024年2月13日時点では、まだ値上がりしていません。

電力会社が消費税の仕入税額控除を受けられなくなって増える負担は58億円程度だと言われています。この負担増分を電気料金に転嫁した場合、各家庭の電気料金は月に1~2円ほど上がる計算になります。1kw/h当たりに換算すれば0.007円程度です。

値上げ幅としてはそれほど大きくなく、それほど家計に重くのしかかってくるわけではないでしょうが、それでもただでさえ高いのが最近の電気料金です。値上げともなれば、消費者から不満の声も上がるでしょう。

電気料金の値上がりに対する意見

インボイス制度の導入により電気料金が値上げされる見込みですが、それに対しては次のような意見があります。

”他の事業者との間で公平性を欠く”

インボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者でない人が発行した請求書では、買い手は消費税の仕入税額控除を利用できなくなり、納税負担が増えます。

しかし、これは電力会社だけのことではありません。日本中の多くの買い手事業者が消費税の仕入税額控除を利用できなくなり、負担が増えるのです。

そんな中にあって、電力会社だけ値上げという形で損失分を転嫁するのはおかしいのではという意見があります。他の事業者は値上げをしないで耐えているのに、電力会社だけがどうしてということなのでしょう。

一方で、このような意見もあります。

”電力会社には法的義務がある”

FIT制度においては、電力会社が個人や事業者が再生可能エネルギーで発電した電力を買い取らなければいけないことになっています。国が指定する義務です。買い取らないという選択肢はありません。

そのような厳しい義務がある中では。損失分を電気料金の値上がりでカバーするのはやむを得ないのではという人もいます。

経済産業省・資源エネルギー庁の見解

インボイス制度によって生じる電力会社の負担増を電気料金の値上げで賄うという案を発表したのは資源エネルギー庁で、しばらくはこの方針が続くと思われます。

ただ、今後については検討の余地もあるらしく、変更になる可能性もあります。

電気料金の値上げは消費者にとって好ましいことではありませんから、できれば撤回となってほしいものです。

大手電力会社のインボイス制度への対応状況

日本にある大手の電力会社がインボイス制度へどのように対応するのかを確認してみましょう。電気料金の値上げを含めての対応を見てみます。

東京電力の場合

東京電力のインボイスの登録番号は「T8010001166930」です。

同社から発行されるインボイスについては次のようになっています。

▲インボイスの内容

| インボイスへ記載すべき事項※ | 当社インボイスへの記載内容 |

| ① インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号 | インボイス発行事業者「東京電力エナジーパートナー株式会社」、当社登録番号「T8010001166930」を記載いたします |

| ② 取引年月日 | 「料金確定日」を取引年月日として記載いたします |

| ➂ 取引内容 | 「契約種別」を取引内容として記載いたします |

| ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率 | インボイスの料金明細へ記載いたします |

| ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 | インボイスの料金明細へ記載いたします |

※引用元:国税庁発行の「制度の詳細用パンフレット」

▲インボイスの発行方法

東京電力のインボイスは同社Webサイトの「ビジネスTEPCO」「くらしTEPCO web」「Web検針票」で発行されます。

インボイス制度開始後の東京電力の電力購入単価についてはホームページで次のように説明されています。

▲再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象となる契約

FIT法制度に基づきすでにFIT認定を受けている契約については、インボイス登録の有無により調達価格が変更されることはありません。

▲再生可能エネルギーの固定価格買取制度の対象とならない契約

インボイス登録の有無によらず、従来通りの買取単価を適用。買取単価を変更する場合には、ホームページなどにより、予めお知らせします。

▲免税事業者におけるインボイス制度への対応について

消費税を申告・納付していない事業者(免税事業者)におかれましてはインボイス制度に関する対応をする必要はありませんが、各事業者のインボイス登録状況を把握するため、登録していない旨を連絡してください。

この内容は2023年4月17日に交付された「インボイス登録番号のご登録のお願い」という文章によるものですが、電気料金の値上げについては言及されていません。後ほどホームページで説明があるでしょう。

関西電力の場合

関西電力のインボイス登録番号は「T3120001059632」です。

▲インボイス発行方法

関西電力では、同社Webサイトの「はぴeみる電」「電気ご使用量お知らせサービス」または「電気ご使用量まとめて照会サービス」にインボイスを発行します。

▲紙の請求書について

関西電力が発行している紙の請求書はインボイスではありません。インボイスはWebサイト上で発行されます。

インボイスの登録が済んでいる事業者については以下から登録してくださいとのことです。

●FIT制度の認定を受けて運転開始されている発電事業者さま

→https://webform.kepco.co.jp/form/pub/crs/invoicefit

●上記以外(FIT期間満了等)の発電事業者さま

→https://webform.kepco.co.jp/form/pub/crs/invoicenonfit

関西電力のホームページには、インボイス制度による電気料金値上げについての記載はありませんでした。今後同社のホームページに記載されるでしょう。

東北電力の場合

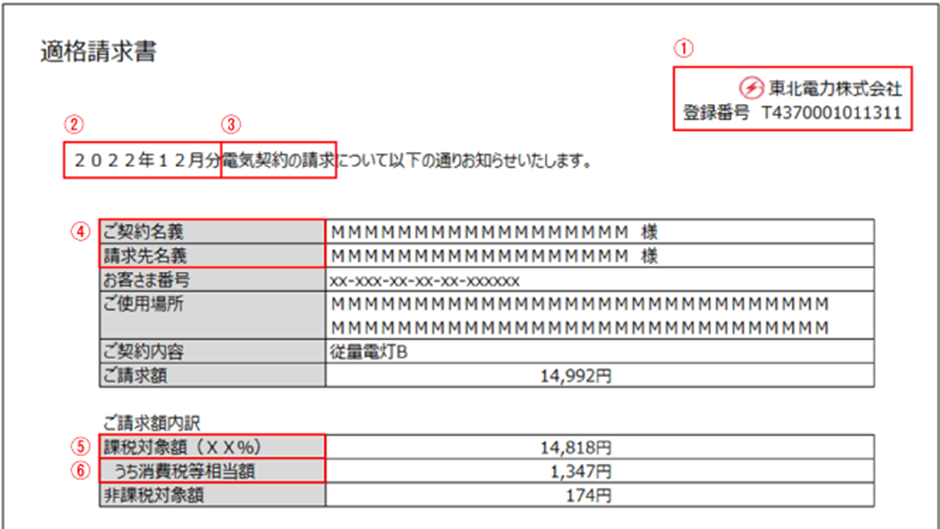

東北電力のインボイス登録番号は「T4370001011311」です。

▲書式

東北電力で発行されるインボイスの書式は以下のようになっています。

画像引用元:インボイス制度のご案内

東北電力に発行するインボイスについては、次のようなルールになっています。

- 免税事業者:対応不要

- 非インボイス事業者:対応不要

- 今後インボイス事業者として登録予定:事前に同社の「電気ご使用実績照会サービス」に登録する

- インボイス事業者:事前に同社の「電気ご使用実績照会サービス」に登録する

東北電力のホームページにもインボイスによる電気料金の値上がりに関する記載がありませんでした。

他の大手電力会社のホームページに記載されているインボイスについての内容も大きくは変わりません。まだホームページでインボイス制度による電気料金値上がりについては触れられていないようです。

電気料金の値上げは資源エネルギー庁が発表したものですが、各電力会社の説明はこれからになりそうです。

最新情報はまだ公表されていない

インボイス制度によって電気料金が2024年春以降値上がりすることになると資源エネルギー庁が発表しましたが、その後の情報についてはまだ公表されていません。

「インボイス 電気料金 値上げ」で検索してみても、あまり新しい情報はないようです。上位10記事を見ても、みな2023年時点での情報でした。

そのため、いつから値上げされるのかは定かではありません。

できれば最新情報を知りたいところですが、資源エネルギー庁でもまだ公表していません。今後発表があるとは思われるものの、大事なことになるので、早くスケジュールを発表してほしいところです。

インボイス制度による電気料金値上げにどう対応する?

インボイス制度による電気料金値上げ幅はそれほど大きくはありませんが、それでも対応できることは対応するようにして、準備しておく必要があるでしょう。次のような対応策がおすすめです。

- 照明を省エネモードで使用する

- 使っていない部屋の電気は消しておく

- 断熱シートやカーテンを活用する

- 冷蔵庫の開閉回数を減らし、扉を開く時間を短くする

- 古い電気製品は省エネ性能に優れた新しいものに交換する

いずれも小さな努力かもしれませんが、値上げする電気料金に対する有効な対策と言えます。みなさんも工夫して、電気料金の値上げに対抗しましょう。

まとめ

今回は、インボイス制度の導入により値上がりすると言われている電気料金について考えてみました。

インボイス制度と電気料金にはなんの関係もないように思われますが、再生エネルギーで発電された電力を電力会社が購入するときに、売り手がインボイス事業者(適格請求書発行事業者)かどうかが意味を持ちます。

インボイス事業者以外ではインボイスを発行できず、電力会社は消費税の仕入税額控除を利用できなくなります。消費税の納税負担が増えるのです。

その負担分を電気料金に上乗せするということで、値上げが予定されています。値上げ幅は大きくありませんが、それでも値上げは値上げ。嬉しいことではありません。

反対の声も上がる中、今後いつから値上げされるのかが焦点になります。みなさんも資源エネルギー庁や電力会社の発表を注視して、これからの対策を考えてください。