COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

創業計画書の運転資金の書き方|何ヶ月分が妥当か|含めない経費は?

投稿日:2023.02.17

更新日:2024.07.22

融資

創業融資の申し込みにあたって創業計画書をどう書いたらいいのか、迷われていませんでしょうか。

今回は創業計画書の運転資金欄の書き方をお伝えしてまいります。

運転資金欄に記入すべきは、創業後に事業を進める上で必要な資金のうち、事業が安定するまでに必要な金額です。

これではまだ、イメージが掴みづらいかと思います。

今から、運転資金欄を書き上げられるよう、できるだけわかりやすく、具体的に解説いたします。審査通過の一助としてください。

▼ この記事の内容

創業計画書の運転資金欄に書くべき項目|書くべきでない項目

「運転資金欄に何を書いたらいいのかわからない」というお声は多いです。運転資金に含めてはいけない項目にも触れつつまとめましたので、注意しながらご覧ください。

創業計画書の運転資金欄に書くべき項目とは

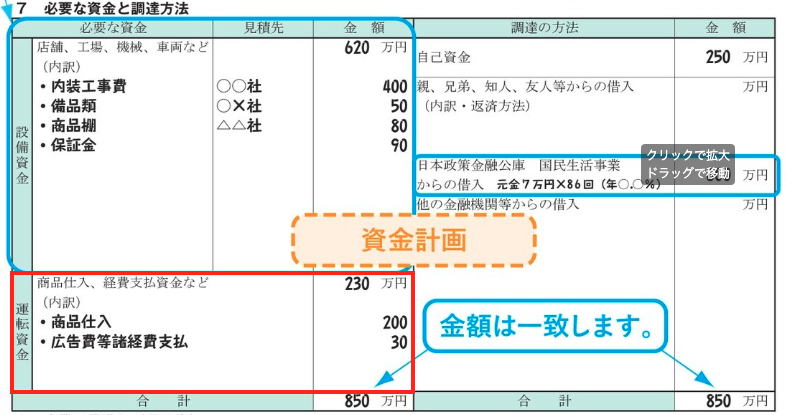

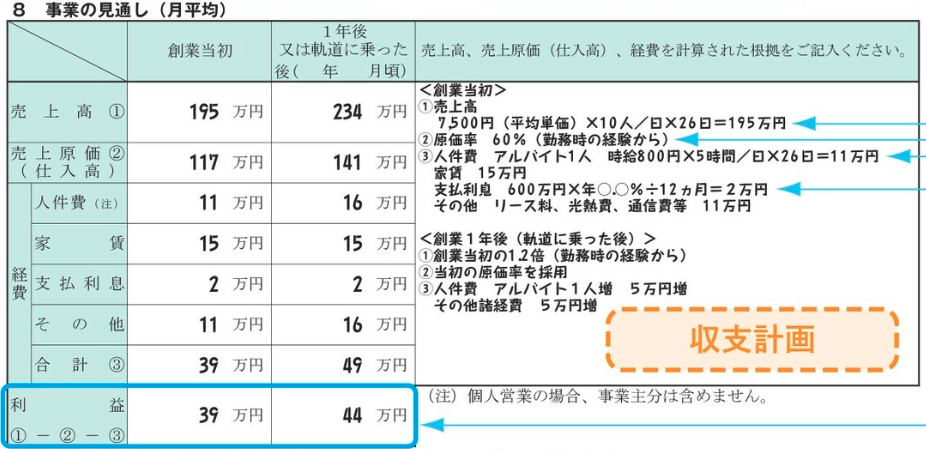

創業計画書の運転資金欄(7 必要な資金と調達方法)には、創業後に事業を進める上で必要になってくる資金のうち、事業が安定するまでに必要な金額を記入します。

例えば、人件費や家賃、商品の仕入れ代金、広告宣伝費など、事業を進めるにあたって会社が支払う経費を記入することになります(詳しい具体例は後述します)。

まずは全体像からということで、完成形を確認してみましょう。

創業融資でよく利用される、日本政策金融公庫の創業計画書の記入例です(初めて日本政策金融公庫をご利用される場合は「日本政策金融公庫とは」をご覧ください)。

[具体例]創業計画書の運転資金欄に書くべき項目

運転資金欄の記入イメージを掴んでいただいたところで、次に、具体的に何を記入すべきかを解説してまいります。

業種や事業の進め方によって発生する費用は様々ですから、ご自身の事業内容をよく考え、どのような運転資金が発生するのかをリストアップしてください。

| 人件費 | 給与・交通費など |

| 事務所・店舗維持費 | 家賃・水道光熱費・修繕費など |

| 仕入費 | 材料費・仕入費・外注費など |

| 用品・備品 | 事務用品・消耗品など |

| 販売関連 | 販売費・荷造運賃(荷造費・発送費)など |

| 広告宣伝費 | 広告宣伝費など |

| 通信関連 | 通信費・ソフトウェア使用料など |

| その他 | 借入金の返済、税金、会議費、接待交通費など |

表には全ては書ききれませんから、表を参考にし関係する費用を洗い出す形でご活用いただけますと幸いです。

また、業種ごとのイメージを掴みたい場合は、日本政策金融公庫HPの業種別記入例もご覧ください。

創業計画書の運転資金欄に書くべきでない項目

運転資金に含めてはいけない項目を含めてしまわないよう、以下、ご確認ください。

事業に関係ない資金

生活費やプライベートな支出は事業に関係がありませんので、運転資金には含めません。

設備資金

設備資金に該当する資金は、運転資金に含まれません。言い換えると、運転資金は、創業に必要な資金のうち設備資金以外の資金ということができます。

設備資金の具体例:土地・建物、店舗内装、機械、車両、パソコン、電話、机など

上記は形のあるものですが、無形資産であるソフトウェアやホームページ設置にかかった費用なども設備資金に該当し、運転資金には含めません。

敷金・保証金・権利金

店舗や事務所の敷金・保証金・権利金は、設備資金に該当するため運転資金には含めません。(一方、家賃や礼金は運転資金となります)

既往借入金

創業融資の申し込み時に既にあった借入金(既往借入金)の返済は、運転資金に含めません。(一方、今回申し込む創業融資の借入金の返済利息や返済元金は、運転資金に含みます)

創業計画書に記入する運転資金額を把握する(何ヶ月分かも)

具体的に何を運転資金として記入するのか把握いただけたところで、実際に記入する金額を導き出す流れをご紹介しておきます。

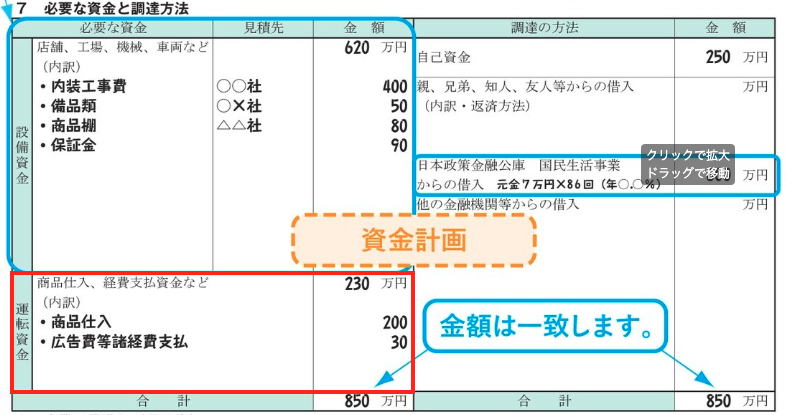

手順1:収支計画の作成

まずは収支計画を作成しましょう(創業計画書「8 事業の見通し」の内容)。売上見込や必要経費、その他の支払いを整理しておくことで、必要な資金を整理してまとめやすくなります。

手順2:1ヶ月あたりの運転資金を算出

収支計画を作成して必要な資金(どのような支出があるか)をリストアップできたら、1ヶ月あたり必要な運転資金を項目別に算出しましょう。

算出の際は、似た業種・似た事業を参考にし、妥当性のある数字を導き出す事が重要です。

手順3:必要な月数分の運転資金を創業計画書に記入

1ヶ月あたりの運転資金が算出できたら、事業が安定するまでに必要な月数分の運転資金を創業計画書に記入しましょう。

事業が安定するまでに必要な月数については、半年程度はかかることが多いです(実際に融資を受けられるのは、一般的にそのうち2〜3ヶ月分。詳しくは「運転資金は何ヶ月分を書くのか?うち融資対象は?」で解説しました)。

なお、運転資金が何ヶ月分必要かは、費用項目ごとに異なっていて差し支えありません(例:家賃6ヶ月分、接待交通費5ヶ月分)。

創業計画書に運転資金を記入する際の形式を知る

運転資金の金額や必要な月数がわかったところで、では実際に、どのように創業計画書に記入していけばいいのでしょうか?

最低限ですが、日本政策金融公庫HPの記入例と同様の形では書けるようにしておいてください(資金の内訳と、その金額のみ記入する形)。

さらに望ましい書き方として、1ヶ月あたりいくらかかるのかと、何ヶ月分計上するのかを記入することをお勧めいたします。

例えば、「家賃(@150千円/月×3)」といった形ですね。

創業計画書に運転資金を書く際の注意点|審査に影響

創業計画書に運転資金を記入する際、意識しておかなければならないポイントをお伝えします。

数字がいい加減だと審査に悪影響を及ぼします。ちょっとした注意で防げることですので、確認した上でご記入ください。

「8 事業の見通し」と整合性をとる

先に収支計画を作って「8 事業の見通し」に記入してから、「7 必要な資金と調達方法」を記入していきましょう。

「7 必要な資金と調達方法」欄の金額と「8 事業の見通し」欄の金額の、整合性がとれている必要があるためです。

例えば、運転資金として家賃3ヶ月分45万円を計上しているのに、事業の見通しの経費欄には家賃20万円(3ヶ月分だと60万円になる)と記入されていたらおかしいですよね。

「左側:必要な資金」と「右側:調達方法」の合計は一致させる

「7 必要な資金と調達方法」の「左側:必要な資金の合計」と、「右側:調達金額の合計」は一致させましょう。

いくら資金が必要か(左側)と、その調達方法(右側)を記入しているのですから、左右の合計額は一致していないとおかしいのです。

必要最小限の資金のみ記入する

運転資金や設備資金は、必要最低限を記入するのが基本となります(特に設備資金。運転資金に多少の余裕を持つのはOK)。

妥当でない金額の融資を受けようとしていると捉えられると、審査に悪影響を及ぼすためです。

例えば広告宣伝費や人件費があまりに多いようでしたら、起業当初にそんなに広告を打つのか?そんなに人員が必要なのか?という疑問を抱かせてしまいます。

重要なのは、妥当性です。客観的な説明ができる金額を記入するようにしましょう。

自己資金額も重要

なお、調達方法の欄で自己資金額を記入しますが、この自己資金額に対して融資を受けたい資金があまりに大きすぎる場合も、審査が厳しくなります。

自己資金3割以上が理想です。自己資金については「創業融資を受けるための自己資金割合」で解説しました(何が自己資金に含まれるのかや資本金との違いについては「自己資金と資本金の違い」をご覧ください)。

この記事のまとめ

創業計画書の運転資金欄を書き上げられるよう、できるだけわかりやすく、かつ詳しめに解説させていただきました。

しかしながら、記事でお伝えできる内容には限りがありますし、業種や状況によっては書ききれない部分もあることと思います。

審査に通る創業計画書を完成させたい、確実な資金調達をしたい場合は、FLAGSグループ創業融資サポートにお気軽にご相談ください(お問わせはこちら)。