COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

【創業計画書】運転資金は何ヶ月分を書くのか?うち融資対象は?

2023.02.24

融資

創業融資を受けるにあたって、避けて通れないのが創業計画書(創業時に作成する、簡略的な事業計画書)の作成です。初めての創業ですからご苦労されていることと思います。

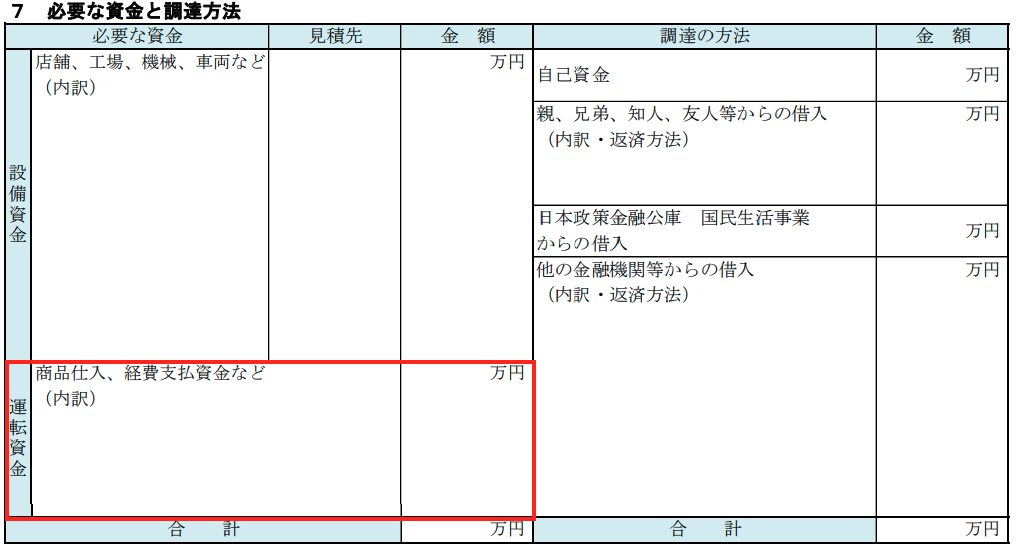

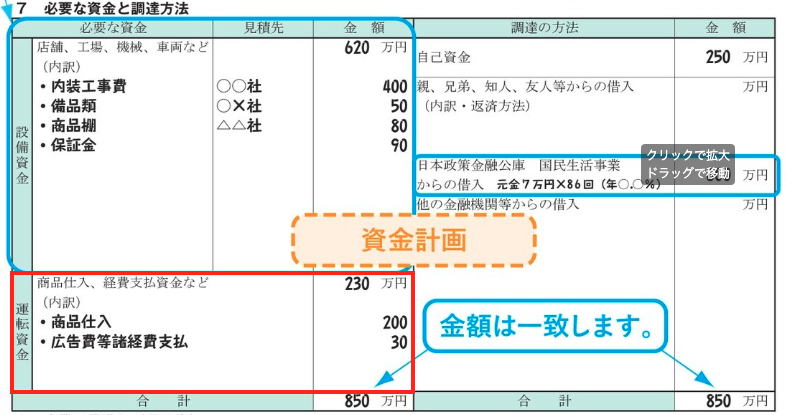

この創業計画書、「7 必要な資金と調達方法」欄の「運転資金」には、最低半年分程度の運転資金を記入し、そのうち2〜3ヶ月分の融資を受けることになります。

今から、運転資金を何ヶ月分記入すればいいのか判断し記入できるよう解説いたします。

創業融資を受け、思い描いた事業を進めるための確かな一歩としてください。

▼ この記事の内容

創業計画書の運転資金は何ヶ月分を書くのか?

創業融資でよく利用される、日本政策金融公庫の新創業融資制度を例に解説を進めます。

運転資金は最低半年分以上を記入する

創業計画書には、事業が軌道に乗り黒字化するまでに必要な月数の運転資金を記入しましょう。一般的には、最低半年分程度が必要です。

最低半年分程度必要という根拠ですが、日本政策金融公庫の調査によると、事業が軌道に乗り黒字化するまでに平均で7ヶ月以上必要かかっています。

「2,3ヶ月で軌道に乗るだろう」という甘い見込みは捨て、余裕を持った月数分の運転資金を記入しましょう。

参考:日本政策金融公庫HP「創業計画書って何ですか?」(動画の2:25〜)

※補足:運転資金とは、事業に必要な設備資金以外の資金です。具体的には給与・家賃・仕入費・広告宣伝費などが該当します。詳しくは「創業計画書の運転資金の書き方」で解説しました。

創業計画書に記入する金額・月数の根拠を明確にする

創業計画書に記入する運転資金は、何ヶ月分必要なのかや金額に根拠があることが重要です。見込みを計算し(資金繰り予定表を作成)、根拠のある金額・月数を記入しましょう。

設備資金であれば見積書・領収証が金額の根拠となります。一方、運転資金にはわかりやすい根拠がないため、自分で計算した資料を根拠として提示するのが望ましいです(甘い見積もりで融資を受けようとする方が多いことを、日本政策金融公庫は把握しています)。

必要な運転資金を算出し、創業計画書に記入する|注意点も

面倒に感じるかもしれませんが、資金繰りの見込みをできるだけ正確に計算して創業計画書を作成しておくと、事業は成功しやすくなります。反対に、甘い見込みでは事業が立ち行かなくなる危険性が高まります。

手順1:資金繰り予定表を作成する

最初に、資金繰り予定表(収支の予測)を作成します。

資金繰り予定表の作成は創業計画書「8 事業の見通し」と共通の内容でもありますので、創業計画書の作成において決して無駄になりません

手順2:必要な運転資金を把握し創業計画書に記入する

資金繰り予定表を作成して支出が把握できたら、運転資金が何ヶ月分必要なのかを確認して創業計画書に記入しましょう。

「1ヶ月あたりの運転資金」と「何ヶ月分必要か」を明記する形ですね。下の日本政策金融公庫HPの記入例よりも詳細に書いたほうが望ましいです。

創業計画書に運転資金を記入する際の注意点

創業計画書に運転資金を記入する際は、以下の点に気をつけていただくと適切にご記入いただけます。

- 「7 必要な資金と調達方法」欄の金額と「8 事業の見通し」欄の金額の整合性をとる

- 「左側:必要な資金」と「右側:調達方法」の合計を一致させる

- 根拠のある金額を記入する(特に広告宣伝費や人件費の妥当性に注意)

- 生活費・既往借入金・敷金・保証金・権利金は運転資金に含まない

詳しくは、序盤でもご紹介しました「創業計画書の運転資金の書き方」で解説しています。

手順3:融資を受けるべき運転資金の額を把握する

融資を受けるべき運転資金の金額は、「必要な運転資金から調達可能な運転資金を差し引いた、残りの金額」です(=不足している運転資金の額)。

実際に融資を受けられる運転資金は何ヶ月分か?

創業計画書の運転資金欄に記入した金額(=他の調達方法も含む必要な運転資金総額)がいくら大きくても、実際に融資を受けられるのは、2〜3ヶ月分の運転資金だと考えてください。最大で3ヶ月分が限度となります(例外あり。後述します)。

なぜ融資を受けられる運転資金は2〜3ヶ月程度なのか?

通常、商品・サービスを提供後、取引先からの売上金の入金があるまでの2〜3ヶ月分の資金は、創業時に調達した運転資金でまかなうことになります。

融資する側としては、「事業が軌道に乗るのに必要とされる半年」の半分である「3ヶ月」で、せめて仕入れや諸経費の支払いはできるようになっていてほしいと考えているということです(自己資金やその他の借入金も合わせてなんとかしてください、ということです)。

[例外]3ヶ月分を超える運転資金の融資も可能

とはいえ、事業が軌道に乗るのに明らかに時間がかかる事業をされる場合、3ヶ月を超えた運転資金の融資を受けたいのは当然です。

実際、3ヶ月分を超える運転資金が認められることはあります(最長で6ヶ月分程度)。

条件1:長期間の運転資金が必要な根拠を明示する

しっかりした資金繰り予定表を作成し、根拠として示しましょう。

条件2:返済できることを明示する

返済能力があることも伝える必要があります。

売上見込みの根拠を示し、想定の7割8割程度の売上があれば借入金の返済ができることを伝えましょう。

条件3:事業形態的に事業安定に時間がかかることが明らかである

- 営業の結果が出るのに時間を要する

- 製品開発に時間を要する

- 製品製造に時間を要する

など、そもそもの事業形態的に事業の安定に時間が必要であることが明らかな場合、3ヶ月超の運転資金が認められやすいかと思います。

ただし、やはり「3ヶ月分までしか認められません」と言われる可能性は十分にあります。そのような場合でも、資金調達の道は、まだあります。

[資金調達の道]運転資金が3ヶ月分までしか認められない場合

3ヶ月分を超えた運転資金が必要であるのに、3ヶ月分までしか認められない場合は、日本政策金融公庫に加えて、他の銀行からも融資を受ける段取りを進めましょう。

「創業したばかりなのに、他の銀行から融資なんて受けられるのか?」と不安に思われるかもしれません。しかし、創業前・直後よりも可能性は大きいです。

たとえ3ヶ月分でも、日本政策金融公庫から創業融資を受けた実績・信頼があるからです。

融資を受けるためのポイントとして、その3ヶ月間、当初の見込みと実際の資金繰りを記録することで、事業運営がしっかりできるという根拠を明示しましょう。

この記事のまとめ

創業計画書に記載すべき運転資金(=事業が軌道に乗るまでの運転資金)は、最低半年程度は見込むべきです。また、記入する金額・月数は、根拠ある数字であることが重要です。実際に融資を受けら得るのは2〜3ヶ月分の運転資金ですが、例外もあり、その際もやはり根拠が重要となります。

- 審査通過、そして事業成功のための創業計画書を作成したい

- 起業から軌道に乗るまでを支援してほしい

もしこのようにお考えでしたら、創業50年以上の実績と信頼の末松会計グループ創業融資サポートが強力にバックアップいたします。お気軽にご相談ください(お問わせはこちら)。