COLUMN経営コラム

COLUMN経営コラム

クラウド会計のメリット・デメリットは?できることや危険性を解説!

投稿日:2023.09.28

更新日:2025.01.22

税務経理クラウド

会計事務を行う際にクラウド会計ソフトを使う企業も多いですが、そのメリット・デメリットがどうなっているかを解説しましょう。クラウド会計でできることや危険性についても説明します。

また、クラウド会計を導入した場合の税理士の役割などについても取り上げます。記事はクラウド会計に詳しいプロフェッショナルが執筆しますから、とても役に立つ情報になっていますよ。

▼ この記事の内容

クラウド会計とは?

クラウド会計とは、インターネットに接続できる環境さえ整っていれば、いつでもどこでも時間や場所を問わずに会計処理ができるソフトです。

クラウド会計ではデータがクラウドに保存されるので、クラウドから好きなときにデータを取り出して作業をできます。

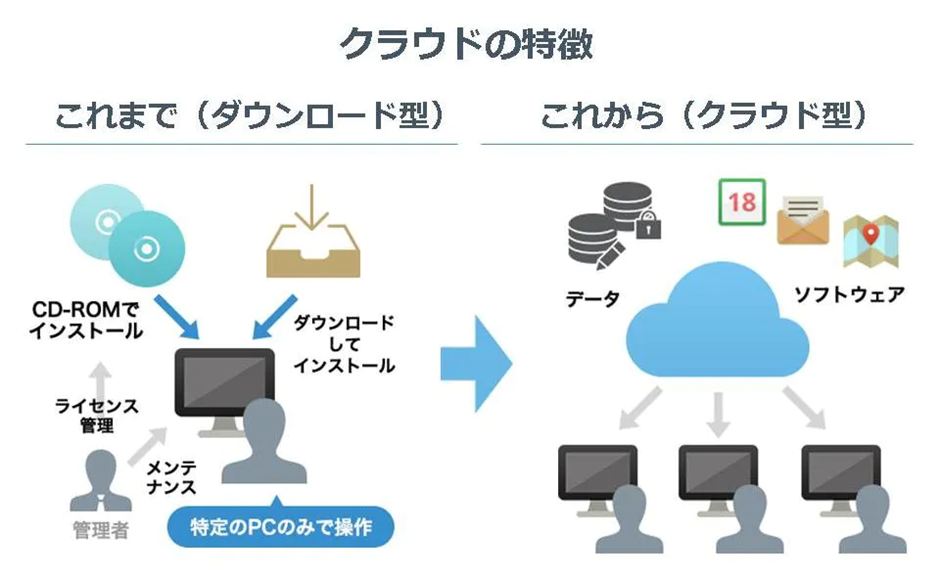

インストール型の会計ソフトとの違い

画像引用元:クラウド会計とは

従来よく使われていたインストール型の会計ソフトでは、パソコンにインストールして使うことになるので、対象のパソコンでしか会計処理ができませんでした。

クラウド型の場合は、クラウドに保存されたデータをどのパソコンやスマートフォンでも取り出すことができ、処理ができます。業務の共有ができるのです。

インストール型ではこんな不満がありませんでしたか?

インストール型の会計ソフトを使っていると、様々な不満が出るものです。次のような不満を感じたことはないでしょうか。

- インストールしたパソコンでしか使えない

- Macに対応していないソフトがある

- アップデートが面倒で有料

- 高額である

- 操作が難しく、知識が必要

- 業務を効率化できない

- グラフレポートを作成できない

後ほどクラウド会計ソフトのメリットを紹介しますが、上記のような不満を解消するようになっています。

クラウド会計のメリット

クラウド会計にどんなメリットがあるのか考えてみましょう。

デバイスを選ばない

クラウド会計はインターネットに接続できるデバイスなら、何でも利用ができます。パソコンはもちろん、タブレットやスマートフォンからでもデータにアクセスでき、会計処理ができます。

インストール型の場合はインストールしたパソコンからしか利用できませんが、クラウド会計はデバイスを選びません。

デバイスの機種についても何でも大丈夫。パソコンで言えばWindowsでもMacでも、スマートフォンで言えばAndroidにもiPhoneにも対応しています。

どこでも会計処理ができる

会計業務というと、これまでは仕事場でデスクについて行うというイメージがありました。

ところが、クラウド会計がこのイメージを一変させています。クラウド会計はどこでも利用でき、仕事場だけでなく、外出先、自宅でも業務ができます。

テレワークにも対応しているので、コロナ禍でも大いに活躍しました。

自動でバージョンアップしてくれる

クラウド会計のバージョンアップは自動で行われます。税制改正があったときもソフトの更新が必要なときも自動で対応してくれるので、ユーザーがすることはありません。

バージョンアップするたびに追加料金が発生することもありません。

インストール型の会計ソフトの場合、バージョンアップは自分で新しいソフトを購入して行うことになっていました。面倒でもあり、追加料金も発生するなどデメリットも多かったのですが、クラウド会計にはそのような手間もコストも必要ありません。

他のシステムとの連携ができる

他のシステムとの連携ができるのもクラウド会計です。クラウド型のPOSレジや請求書システムなどと連携ができ、売上の計上もしやすくなり、入力の手間も大幅に削減されます。

データの共有ができる

クラウド上にデータを保存するクラウド会計ではデータの共有ができます。会計担当者だけでなく、経営者、顧問税理士などもデータにアクセスでき、内容の確認ができます。

自動仕分けが可能になる

クラウド会計を利用すると、銀行やクレジットカードなどの情報を取り込んで、自動仕分けができるようになります。

インターネットバンキングやクレジットカードを使って経費の支払いをしている会社もあるでしょうが、クラウド会計の導入により作業が大幅に効率化するでしょう。

バックアップが不要

クラウド上にデータを保存するクラウド会計にバックアップは不要です。バックアップしなくてもデータの保存に問題はありません。データを紛失することもありません。

従来の会計ソフトではデータをUSBメモリなどの外部媒体に保存する必要がありましたが、クラウド会計ではその手間は不要です。

決算書・確定申告の作成が簡単にできる

クラウド会計を利用すれば、決算書や確定申告書の作成が簡単にできます。必要事項を順番に入力していくだけで、作成できます。

クラウド会計のデメリット

クラウド会計のメリットを紹介しましたが、もちろんデメリットもあります。以下で確認してみましょう。

月額費用がかかる

クラウド会計を利用する場合は、ベンダーに月額使用料や年額使用料を支払うことになるので、一定のコストが生じます。

インストール型の場合、コストがかかるのは導入時とバージョンアップ時だけですが、クラウド会計の場合定期的に維持費がかかります。

インターネットが使えないときは使えない

クラウド会計はインターネット環境さえあればいつでもどこでも利用できるのですが、回線トラブルなどによりインターネットが遮断されると使えなくなります。

インターネットがつながりにくいときは、ページの読み込みに時間がかかり、使いにくくなるでしょう。すべてはインターネットの状態次第です。

インストール型の場合はネット環境には左右されないので、つながらなくなってもそのまま使えます。

クラウド会計は非常に便利なソフトですが、不便な面もあります。

セキュリティリスクがある

クラウド会計を提供しているベンダーは厳重なセキュリティ体制を敷いていますが、それでもリスクが全くないわけではありません。

IDやパスワードが盗まれれば、大事な会社の会計データが流出してしまいます。サイバー攻撃で情報が漏れる恐れもあります。

設定が難しい場合がある

クラウド会計を導入するときの設定が難しい場合があります。仕訳や勘定科目の設定をするときは税務に関する知識も必要です。

間違った設定をしてしまうと、決算書や確定申告書も正しく作成できず、最悪の場合は税務調査も入ります。

向いていない業種がある

クラウド会計が向いていない業種があります。現金での決済が中心の会社やお店では、クラウド会計を導入しても、あまり作業の効率化が望めないかもしれません。

複雑な会計処理を行っている会社では、クラウド会計では対応できないこともあります。

クラウド会計でできること

クラウド会計でどんなことができるのか、見てみましょう。

データの自動入力・仕訳ができる

クラウド会計を利用すると、銀行データやクレジットカード情報を自動入力できます。人間がいちいち手入力しなくてもよく、簡単に帳簿を作成できます。

その結果、会計・経理の業務が大幅に簡略化するでしょう。

請求書や納品書を簡単に作成できる

クラウド会計を導入することで請求書や納品書を簡単に作成できるようになります。取引先のデータも登録でき、取引ごとの入力もしやすくなっています。

請求書というと、インボイス制度の導入により適切な書式に記載する必要が出てきますが、クラウド会計なら対応しているので安心です。

様々なデータをまとめて管理できる

会計業務では様々なデータを扱いますが、そのデータをまとめて管理できるのがクラウド会計です。具体的には、事業内容、仕訳、取引先データ、クレジットカードや銀行の情報など。

事業運営で欠かすことができないデータを統合して管理でき、必要に応じて抽出できます。

紙で管理するのに比べると、大幅に手間が楽になり、探すのも整理するのも簡単になるでしょう。

会計・経理のチェックが常にできる

クラウド会計を導入すれば、会計・経理業務の進捗状況を常にチェックできます。会計・経理業務管理がおろそかになっていればすぐに分かるし、トラブルの発生も未然に防げるでしょう。

会計・経理におけるトラブルは会社の運営そのものを左右する重大な事態です。クラウド会計の導入でぜひとも防止したいところです。

電子申告がしやすくなる

クラウド会計を利用すると、電子申告が簡単にできるようになります。ソフト自体が電子申告に対応しているので、余計な操作も必要ありません。

クラウド会計の危険性

クラウド会計の利用に当たって危険なことがあるので、どのようなことに注意して導入すればいいのかをまとめます。

権限付与を限定する

クラウド会計によりデータの共有がしやすくなるのですが、すべての社員に権限を付与しないようにしましょう。閲覧権限と編集権限について一部の人のみ利用できるようにしておかないと危険です。

閲覧権限はデータの閲覧ができて、編集はできません。会社の会計データはすべての社員に見せる必要はありませんから、経理関係などの担当者のみに権限を付与することで、データの漏洩、誤操作などを防げるでしょう。

編集権限ではデータの入力・修正などが可能。閲覧権限よりもできることが増えるので、信頼ができる経理担当者や経営者のみに権限を付与するのが大事です。これでデータの精度と安全性が守られます。

セキュリティ対策をベンダーに確認する

クラウド会計の危険性がセキュリティ面に表れて、データの流出・漏洩などが起きることがあります。そこで提供しているベンダーに敷いているセキュリティ対策を確認しておきましょう。

会社の大事な会計データを任せることになるクラウド会計ですから、どのようなセキュリティ対策が施されているのか確認してから導入すれば、安心です。

関連記事:クラウドストレージの安全性は高い?危険な使い方をしないためのポイント

移行がスムーズにできるか確認する

これまで別の会計ソフトを利用している会社が新たにクラウド会計を導入しようというのなら、移行がスムーズにできるか確認しましょう。これは危険と言うほどのことではありませんが、移行がしにくいと使いにくくなりますから、事前の確認が必要です。

値上げの可能性がある

クラウド会計の利用料金が値上げする可能性があります。値上げされたら困りますが、避けて通れない危険性でもあります。

値上げする場合は機能追加となる場合もありますが、追加された機能が自社に役立たないものだと、損失が大きくなるでしょう。

お試し期間を利用する

クラウド会計には様々なソフトがありますが、実際に利用してみないと、自社との相性は分かりにくいものです。利用しやすいのか、危険性はないのかなどは、利用してみてはじめて把握できる場合があります。

そこで活用したいのがお試し期間。お試し期間でテスト運用してみて、業務が実際に効率化するのか、かえって作業負担が増えるのか、自社にとって危険はないのかなどを確認した上で、導入してみても遅くはありません。

連携できなくなることがある

クラウド会計は様々なサービスと連携できるのがメリットですが、サービスによって連携できなくなることがあります。これも危険性の一つで、自社がよく利用するサービスと連携ができなくなると、とても不便です。

クラウド会計と税理士

クラウド会計を導入すると、税理士が必要なくなるようにも思えますが、実際にはそうでもありません。その理由を見てみましょう。

正確な決算書・確定申告書を作成できる

クラウド会計を導入しても、決算書や確定申告書を作成する際には勘定科目や仕訳は自分で設定しなければならず、間違えることもあります。

その点、税理士のサポートを受けながらの作成では、設定を間違えにくくなり、書類提出の前にチェックもしてくれるので、確実に受理されやすくなります。

節税の提案をしてくれる

税理士は税務に関する豊富な知識と業務経験に基づいた節税の提案をしてくれます。

いくら優秀なクラウド会計であっても節税の提案まではできません。設定した項目に沿って作業を進めるだけです。

節税に関するアドバイスは人間にしかできませんね。

クラウド会計のサポートをしてくれる

税理士によってはクラウド会計に精通している人がいます。仕訳や勘定項目の設定を自分で行おうとすると苦労することもありますが、税理士のサポートを受けながら行えば、スムーズに進むでしょう。

また、税理士がいれば、会社の経理や運営に関して相談もできます。

まとめ

今回は、クラウド会計に関する情報をお届けしました。

クラウド会計にはデメリットもありますが、会計業務の効率化では大きな役割を果たします。 インボイス制度の導入により会計業務も変わっていくでしょうが、優秀なクラウド会計ソフトがあれば頼りになりますから、ぜひ導入を検討してください。